Осенью на российском рынке может остаться менее 160 наименований иностранных ветпрепаратов

Недобровольный уход с рынка иностранных производителей ветпрепаратов грозит животноводческой отрасли серьезными проблемами. По словам Жаворонкова, из-за изменений в протоколах лечения и профилактики заболеваний может, во-первых, вырасти себестоимость конечной продукции. «Мы говорим про экономически значимые болезни, это понятие в законе не отражено. Но эти заболевания влияют на продуктивность — экономический показатель бизнеса. Если птица заболевает, яйцо выходит менее товарным, то снижается и маржа производителя. Эти болезни контролируются как раз теми вакцинами, которые поставляются из-за рубежа», — рассказал менеджер по связям с органами госвласти АВФАРМ Глеб Самойлов. Кроме того, по словам Жаворонкова, пострадать может и экспорт готовой продукции, и отношения с ЕАЭС: поставки препаратов и вакцин в страны союза велись российскими дистрибьюторами, а Россия сейчас — единственная страна, которая вводит подобные ограничения.

Особенно остро стоит ситуация с вакцинами, но также есть сложности и с рядом препаратов, говорит Жаворонков. В итоге остается два варианта: менять законодательство, чтобы препараты поступали на рынок, либо «придумывать в России колесо — существующие препараты», многие из которых незаменимы. «По отдельным препаратам зависимость составляет до 70-80%. Птицеводство зависит от зарубежных вакцин на 80%, свиноводство — на 70%, КРС — на 50-60% <...>. Можно только прогнозировать, как этот недобровольный уход скажется на рынке», — говорит Жаворонков.

Официальная позиция Россельхознадзора и Минсельхоза заключается в том, что дефицита на рынке нет, продолжает он. При этом ветеринарные клиники обращаются в ведомства с письмами, в которых указывают, что нехватка все же есть, а отечественные аналоги либо не соответствуют по качеству импортным препаратам, вакцинам, либо имеют серьезные побочные эффекты. По словам Жаворонкова, уже сейчас препаратов на российском рынке стало меньше, в результате «серый» и «черный» импорт вырос на 30-35%, а цены — в пять-десять раз, несмотря на увеличение ввоза в том числе легальным путем. АВФАРМ предлагала создать комиссию для оценки нехватки объемов и в ручном режиме включать ввоз соответствующих наименований, но позиция у ведомств прежняя.

С 2017 года российские инспекторы провели 85 инспекций для сертификации GMP, положительно завершились только 20 из них.

Крупные агрохолдинги на тему дефицита предпочитают не говорить, но некоторые из них импортируют препараты и вакцины по «серым» и «черным» схемам. Другие, у кого нет такой возможности, постепенно переходят на отечественные аналоги. Но проблема, по словам Жаворонкова, заключается в том, что это почти всегда риск. «Никто не хочет экспериментировать над животными», — добавляет он. Кроме того, импортными вакцинами КРС, например, нужно вакцинировать семь раз, российскими — 13, а подобные процедуры — это всегда время и деньги для производителя и стресс для животного, что влияет на его продуктивность, привесы и др.

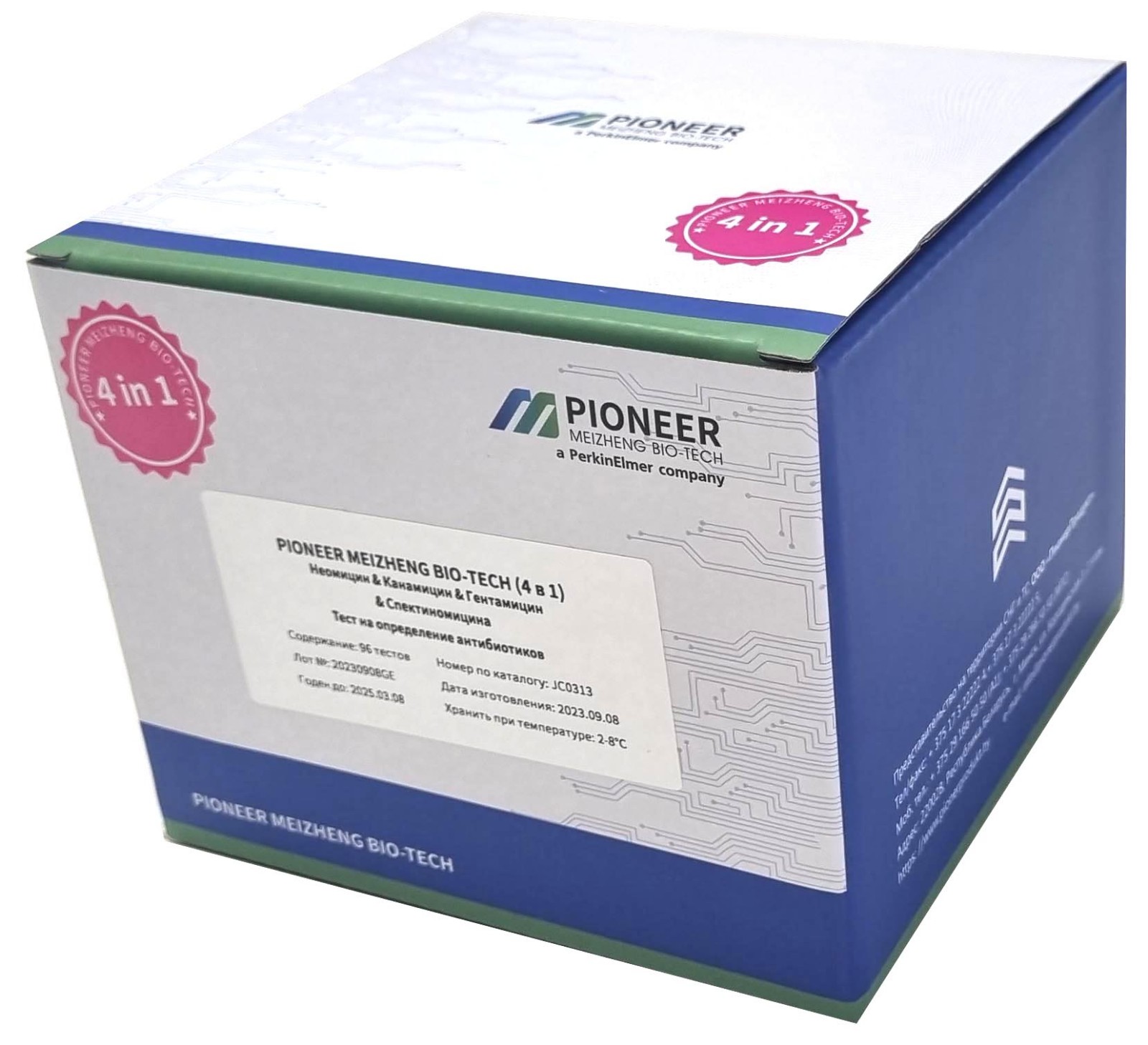

Переход на китайские или индийские препараты — тоже туманная альтернатива, считают в АВФАРМ. Во-первых, им также сложно, дорого и долго проходить сертификацию GMP. «Все неоднозначно, <...> нет стабильности рынка. Но Китай, в отличие от других стран, диктует жесткие условия поставок — есть риски, что российские препараты будут задавлены китайскими по объему, цене и качеству», — сказал Жаворонков. По его словам, российские производители вряд ли готовы к такой конкуренции. В итоге, говорит Жаворонков, сейчас остается только надеяться на изменения в госрегулировании, которые нашли отклик у парламентариев, но не у Россельхознадзора.